© 2023 Kreativa. All rights reserved. Powered by JoomShaper

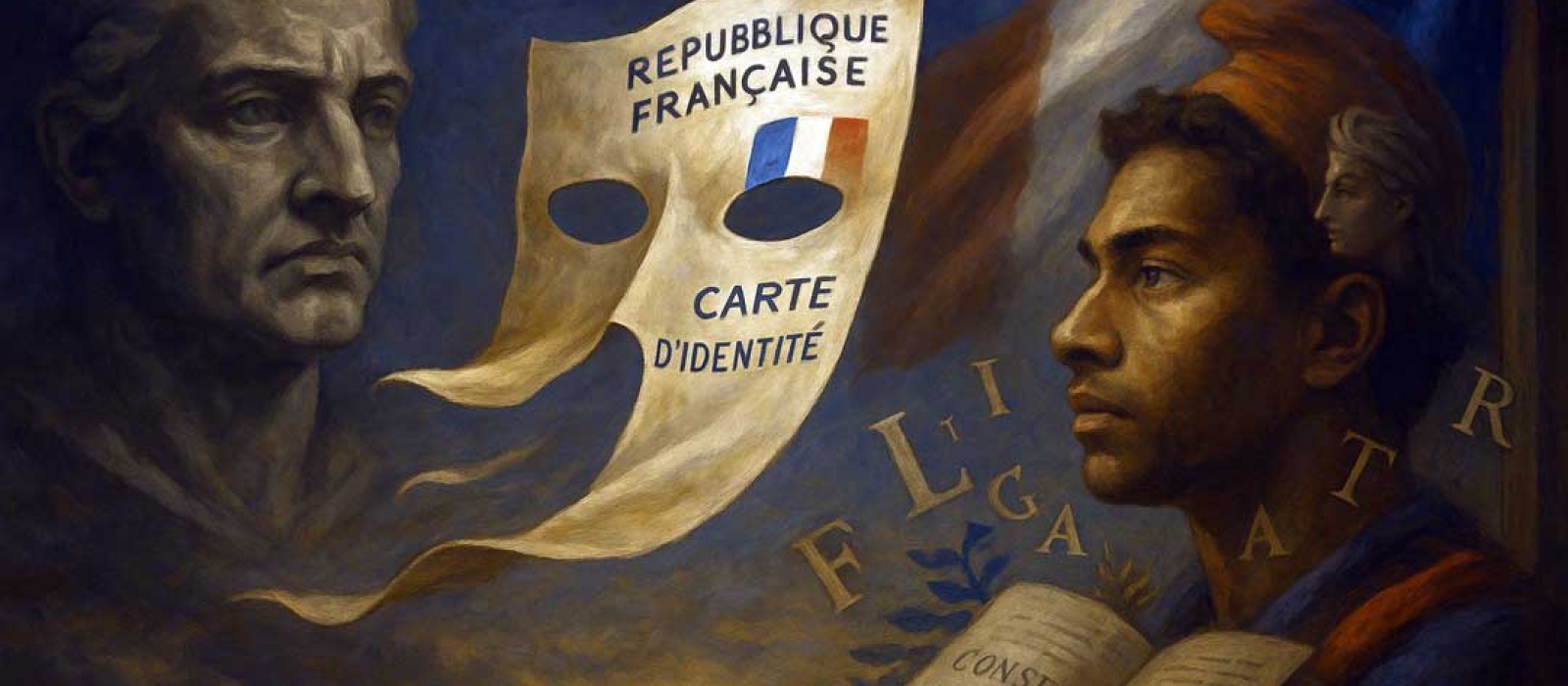

"Français de papier" : Identité, Nationalité et les Spectres de l’Histoire

L’expression « Français de papier », aujourd’hui encore utilisée dans certains débats politiques et médiatiques, porte une charge symbolique et idéologique forte. Elle ne désigne pas simplement un statut administratif, mais met en question la légitimité de certaines appartenances nationales — souvent au nom d’un passé mythifié, d’une identité « authentique » ou d’un récit national figé. Entre exclusion et intégration, histoire et mémoire, ce terme révèle les tensions persistantes entre nationalité juridique et identité perçue.

Dans ce contexte, la journaliste internationale Cimper Nayra retrace les usages successifs de cette expression depuis la fin du XIXᵉ siècle jusqu’à nos jours, en passant par les figures emblématiques du nationalisme français. Son texte sert de point de départ à une réflexion élargie que nous prolongeons ici par une exégèse et un glossaire critique.

🖋️ Texte-source de Cimper Nayra

Charles Maurras, théoricien de l’Action française (mouvement nationaliste et monarchiste) parlait déjà au début du XXᵉ siècle des « Français de papier » pour opposer les « vrais Français » (de « souche ») aux « naturalisés » :

« La France aux Français ! Non aux Français de papier ! »

(Slogan repris par Maurras et ses partisans dans la presse royaliste)

Maurice Barrès — « La Terre et les Morts » (1899)

Barrès, nationaliste lui aussi, développe l’idée de la Nation comme une communauté de sang, de sol et de morts :

« On ne s’improvise pas Français : on naît Français d’une terre et de ses morts. »

(Sous-entendu : on ne le devient pas simplement par un décret)

Débats parlementaires — Troisième République

Dans les débats sur la naturalisation (fin XIXᵉ – début XXᵉ), on trouve ce genre d’argument :

« Faut-il distribuer la nationalité comme on distribue un livret militaire ? »

(Archives de la Chambre des Députés, débats sur la loi de 1889 — qui facilite l’acquisition de la nationalité par droit du sol)

Jean-Marie Le Pen

Plus proche de nous : Jean-Marie Le Pen a largement utilisé l’expression pour désigner les Français issus de l’immigration :

« Il y a des Français de papier qui n’ont jamais eu la France dans le cœur. »

(Discours de 1985, repris ensuite plusieurs fois dans les années 90)

Nicolas Sarkozy (2005)

Sans utiliser l’expression « Français de papier », il dit :

« Quand on devient Français, on adopte la France, ses valeurs, son histoire, son mode de vie. On ne reste pas à côté, on ne reste pas étranger. »

(Discours en tant que ministre de l’Intérieur, sous-entendant la distinction entre « vrais » et « faux » Français)

Éric Zemmour (XXIe siècle)

Zemmour réactive directement l’idée :

« Il y a des Français de papier, et puis il y a la France éternelle. »

(Paraphrasé d’après plusieurs plateaux télé)

Contexte historique

Historiquement, cette expression « Français de papier » reflète :

- La méfiance de certains courants nationalistes vis-à-vis de la naturalisation.

- Les débats récurrents sur l’assimilation, l’identité et la laïcité.

- Le clivage entre ius sanguinis (droit du sang) et ius soli (droit du sol).

📖 Exégèse – Une nation d’encre ou une nation de chair ?

L’expression « Français de papier » agit comme un révélateur idéologique. D’un côté, elle pose la question légitime de la cohésion nationale dans une République aux identités multiples ; de l’autre, elle porte une charge idéologique et émotionnelle lourde, héritée d’un nationalisme excluant qui lie l’identité à l’origine biologique, territoriale ou historique.

La France, héritière des Lumières, s’est définie dans sa Constitution comme une République indivisible, laïque, démocratique et sociale, fondée sur la souveraineté du peuple — non sur la « pureté du sang ». Pourtant, la rhétorique des Français de papier installe une hiérarchie entre citoyens « authentiques » et « fabriqués », niant la légitimité d’un passeport républicain au nom d’une mémoire mythifiée.

Ce débat n’est pas purement théorique. Il irrigue les politiques migratoires, les discours sur l’assimilation, les suspicions culturelles vis-à-vis des Français d’origine étrangère. La tension entre nationalité légale et nationalité ressentie demeure une fracture toujours active dans la France contemporaine.

Ce rejet symbolique opère comme une assignation à l’altérité permanente : même né sur le sol français, même parlant la langue, même respectant les lois, le "Français de papier" reste étranger dans le regard du nationaliste. Cela relève d’une logique ontologique : on ne devient pas Français, on l’est ou on ne l’est pas.

La démocratie moderne, pourtant, repose sur une adhésion aux valeurs communes — non sur une essence ethnique ou généalogique. En ce sens, la citoyenneté républicaine s’oppose frontalement à l’idée d’un « peuple ethniquement homogène ».

📚 Glossaire

- Français de papier : Terme péjoratif désignant des personnes ayant acquis la nationalité française par naturalisation, et que certains estiment ne pas être de « vrais Français ».

- Charles Maurras : Écrivain et idéologue royaliste français (1868–1952), fondateur de l'Action française. Défenseur d’un nationalisme intégral fondé sur l’hérédité et l’ordre traditionnel.

- Maurice Barrès : Écrivain nationaliste français (1862–1923), promoteur de l’idée que l’identité française repose sur le sang, la terre et la mémoire collective des morts.

- Ius sanguinis : Droit du sang, principe d’acquisition de la nationalité par filiation.

- Ius soli : Droit du sol, principe d’acquisition de la nationalité par la naissance sur un territoire.

- Assimilation : Processus par lequel un individu ou un groupe adopte les valeurs, normes et comportements d’un autre groupe, souvent majoritaire.

- Action française : Mouvement politique royaliste fondé au début du XXe siècle, opposé à la République et à la démocratie parlementaire.

- Jean-Marie Le Pen : Homme politique français, fondateur du Front national (aujourd’hui Rassemblement national), connu pour ses propos anti-immigration.

- Éric Zemmour : Écrivain, éditorialiste et homme politique français du XXIᵉ siècle, connu pour ses positions identitaires et anti-immigration.

- Naturalisation : Procédure administrative permettant à un étranger d’obtenir la nationalité d’un pays.

- Troisième République : Régime politique de la France de 1870 à 1940, marqué par des débats fondateurs sur l’identité nationale et la laïcité.

Comments est propulsé par CComment