© 2023 Kreativa. All rights reserved. Powered by JoomShaper

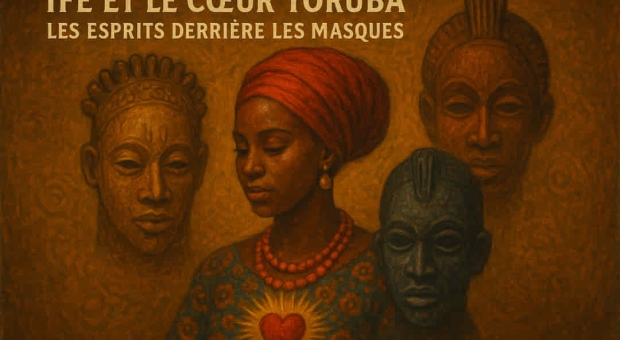

La Révolution Linguistique d'Obenga : L'Égyptien Ancien, une Langue Négro-Africaine

Introduction : La Révolution Linguistique comme Défi Épistémologique

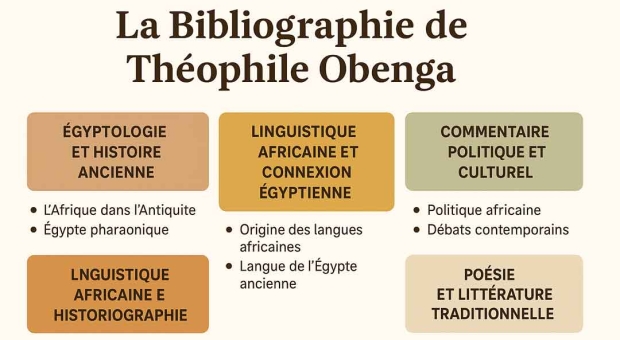

Avec ce cinquième volet de notre série « Théophile Obenga, Architecte de la Renaissance Africaine », nous pénétrons au cœur de l’entreprise la plus technique, mais aussi l’une des plus subversives du savant congolais : la démonstration rigoureuse de l’appartenance de l’égyptien ancien au groupe des langues négro-africaines.

Cette révolution linguistique ne relève pas d’un simple exercice de reclassement académique. Elle constitue un acte fondateur de décolonisation intellectuelle, un geste scientifique et politique à la fois. En s’attaquant aux fondements même de la classification linguistique occidentale, Théophile Obenga poursuit le combat entamé par Cheikh Anta Diop : restituer à l’Afrique son histoire, ses langues, et donc sa dignité.

À travers son ouvrage Origine commune de l’égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes (1993), Obenga ne se contente pas de faire des rapprochements lexicaux : il mobilise toute la rigueur de la linguistique historique pour fonder une nouvelle généalogie des langues africaines. Ce faisant, il déconstruit les paradigmes racistes enracinés dans les classifications dites « chamito-sémitiques » ou « afroasiatiques », et propose un modèle alternatif fondé sur une parenté organique entre l’égyptien ancien, le copte, et les langues vivantes d’Afrique subsaharienne.

Ce texte, dense et polémique, exige des repères terminologiques et méthodologiques. C’est pourquoi nous proposons, à la suite du corps principal, un glossaire des termes et notions clés mobilisés par Obenga dans cette « guerre des mots » où se joue, en réalité, une guerre des mondes.

La Révolution Linguistique d'Obenga : L'Égyptien Ancien, une Langue Négro-Africaine

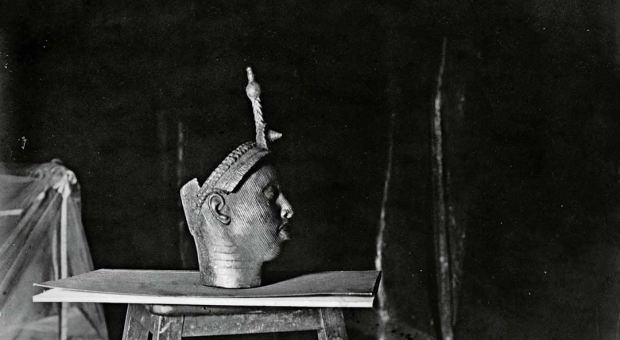

Après avoir solidement ancré l'Égypte pharaonique sur le continent africain par des preuves historiques et physiques, le Professeur Théophile Obenga s'est attaqué à un autre pilier de la décolonisation intellectuelle : la linguistique. Son œuvre majeure dans ce domaine, Origine commune de l'égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes – Introduction à la linguistique historique africaine (1993), est une véritable révolution, réfutant les classifications eurocentriques et démontrant une origine linguistique commune.

La Famille "Négro-Égyptien" : Une Nouvelle Classification

Dans la lignée de Cheikh Anta Diop, qui avait posé les bases d'une "famille de langues paléo-africaines", Théophile Obenga a développé cette théorie en proposant la classification de "Négro-Égyptien". Son objectif ultime est de parvenir à une classification générale de toutes les langues humaines connues, en appliquant la méthode de la linguistique historique aux phénomènes linguistiques "négro-africains".

Pour Obenga, l'égyptien ancien n'est pas une langue sémitique, ni une langue "chamito-sémitique", mais bel et bien une langue négro-africaine. Il soutient que le sémitique et le berbère ne sont pas apparentés à l'égyptien, mais que les familles Niger-Congo et Nilo-Saharien le sont.

Démanteler les "Inventions Racistes" : Critique du Chamito-Sémitique et de l'Afroasiatique

Obenga critique avec virulence les classifications linguistiques telles que "chamito-sémitique" ou "afroasiatique", les qualifiant d'"inventions racistes" créées pour accompagner le "mensonge de l'appartenance de l'égyptien au monde sémitique et moyen-oriental". Il considère ces termes comme des tentatives idéologiques de déconnecter l'égyptien ancien de ses racines africaines.

Il dénonce les "manipulations" opérées par certains linguistes qui, selon lui, manquent de la profondeur technique nécessaire pour comparer correctement les langues. Il affirme que ces "descripteurs de langues" se posent en linguistes sans en avoir l'expertise, et que leurs concordances sont souvent "fantaisistes", basées sur l'"illusion des apparences" sans "aucun raisonnement linguistique" rigoureux.

Une Méthodologie Rigoureuse : La Preuve par la Comparaison

Fort de sa formation à l'école de Saussure, Obenga insiste sur la nécessité d'une rigueur extrême en linguistique comparée. Il utilise une approche approfondie, se concentrant sur la morphologie, la phonétique et la syntaxe pour démontrer les similarités entre l'égyptien ancien, le copte et diverses langues négro-africaines modernes.

Il met en évidence que l'important hiatus, dans le temps et dans l'espace, entre l'égyptien ancien et les autres langues africaines conforte l'hypothèse du caractère hérité des similitudes, au détriment de simples phénomènes d'emprunt ou de convergence.

Exemples Concrets de Connexions Linguistiques

Obenga fournit des exemples précis pour illustrer ses thèses :

- Formation du Pluriel : Il souligne que de nombreuses langues africaines, y compris l'égyptien ancien et le copte, forment le pluriel des substantifs en suffixant des éléments aux formes du singulier, par exemple en -w (pour les noms masculins) et -wt (pour les noms féminins). En revanche, en sémitique et en berbère, le pluriel peut être un mot entièrement différent ou une transformation interne du singulier.

- Suffixation pour Noms et Abstraits : Plus généralement, dans la famille de langues négro-égyptiennes, pour former un nom ou un abstrait à partir d'un morphème, on suffixe ou affixe une particule.

- Similarités Syntaxiques : Il présente des parallèles syntaxiques frappants entre l'égyptien ancien et des langues comme le Fang ou le Duala. Par exemple, il compare des structures comme "il est (sera) mal pour le père" ou "viens vers le père" en égyptien ancien et en Duala, montrant des correspondances directes.

- Racines et Vocabulaire de Base : Obenga démontre que les racines consonantiques sont très différentes entre le sémitique, l'égyptien ancien et le berbère pour des mots de base comme "bouche", "mouton", "tout" ou "terre". Il critique les tentatives de trouver des concordances superficielles, insistant sur l'absence de parenté morphologique entre des termes comme l'égyptien nb ("tout") et le sémitique kl ou le berbère kul.

Le Défi aux "Experts" Eurocentriques

Obenga n'hésite pas à interpeller directement ses contradicteurs. Il a notamment répondu à Pascal Vernus, l'accusant de "manipulations" et de ne pas pouvoir prouver techniquement la parenté qu'il entrevoit entre l'égyptien et le sémitique. Il a même raconté une conférence où son analyse linguistique s'est avérée plus précise que celle d'un programme informatique comparant des milliers de mots égyptiens et sémitiques, le programme laissant de nombreux "espaces vides" là où il n'y avait pas de correspondances.

Pour Obenga, le contrôle du récit linguistique est directement lié aux dynamiques de pouvoir. La persistance de la "falsification" historique et linguistique est un acte délibéré visant à nier les contributions africaines et à perpétuer un récit d'infériorité. Son travail linguistique est donc un acte de décolonisation continu, essentiel pour la libération intellectuelle et culturelle de l'Afrique.

En démontrant que l'égyptien ancien est une langue négro-africaine, Théophile Obenga ne se contente pas de corriger une erreur académique ; il restaure une part fondamentale de l'héritage africain et renforce la fierté des peuples du continent.

Glossaire raisonné des termes et concepts clés

| Terme / Expression | Définition / Interprétation selon Obenga |

|---|---|

| Linguistique historique | Discipline qui étudie l’évolution des langues sur le temps long pour en déduire des liens de parenté. Obenga en fait un outil de vérité contre l’idéologie. |

| Égyptien ancien | Langue des Pharaons, que Obenga reclasse dans les langues négro-africaines, et non dans les langues sémitiques. |

| Copte | Forme tardive de l’égyptien, utilisée par les chrétiens d’Égypte. Fait le lien entre le monde pharaonique et les langues africaines modernes. |

| Langues négro-africaines | Langues parlées en Afrique subsaharienne (Niger-Congo, Nilo-Sahariennes). Obenga les relie à l’égyptien ancien. |

| Négro-égyptien | Concept proposé par Obenga pour désigner la famille linguistique commune à l’égyptien ancien, au copte, et aux langues négro-africaines. |

| Chamito-sémitique / Afroasiatique | Classifications linguistiques que Obenga rejette, y voyant des constructions racistes visant à exclure l’Afrique de l’histoire linguistique de l’Égypte. |

| Morphologie | Étude de la structure des mots. Obenga l’utilise pour identifier des procédés communs entre langues africaines et égyptien ancien. |

| Suffixation | Technique linguistique pour créer de nouveaux mots. Très répandue dans l’égyptien ancien et les langues africaines, mais peu dans les langues sémitiques. |

| Hiatus linguistique | Distance temporelle et géographique entre langues apparentées. Obenga montre qu’il ne remet pas en cause les parentés profondes. |

| Racines consonantiques | Caractéristique des langues sémitiques. Leur absence en égyptien ancien montre pour Obenga une non-parenté. |

| Comparaison systématique | Méthode linguistique rigoureuse, opposée aux ressemblances superficielles. Fondement de la démonstration d’Obenga. |

| Décolonisation épistémologique | Processus de libération du savoir de ses biais coloniaux. L’œuvre linguistique d’Obenga en est un acte majeur. |

Comments est propulsé par CComment